寒冷凝集素症を知る 診断と定期検診

診断はどうやって行う?

寒冷凝集素症の診断には、何科を受診するのがよい?

寒冷凝集素症は、血液や、血液中の細胞を作る工場である骨髄が深く関わっている疾患であるため、血液内科で診断・治療が行われます。血液内科は、血液のがんやさまざまな原因による貧血、出血が止まらなくなる病気など、血液や骨髄に関連する疾患を専門に診療している内科です。

血液内科を受診するためには、あらかじめ健診やかかりつけ医で一般的な血液検査を受け、紹介状を書いてもらう必要がある場合もありますので、各医療機関に確認しましょう。

寒冷凝集素症の診断には、どんな検査を行う?

寒冷凝集素症の診断は、医療面接や身体診察、血液検査などによって行います。

血液検査は、一般内科や健診でも調べる項目に加えて、自己の赤血球を攻撃してしまう免疫成分があるかどうかを調べる検査(直接クームス試験)や、免疫成分の性質を調べる検査(寒冷凝集素価測定など)などを行います。

場合によっては、免疫系が異常を起こした原因を調べるため、骨髄検査や、内視鏡検査などを行うこともあります。下記は診断の流れの例です。

1. 貧血の確認、溶血の確認

まずは貧血であることを確認します。ただし寒冷凝集素症は、貧血の原因としてはまれです。そのため、まずは貧血の原因としてよくみられるほかの疾患(鉄欠乏性貧血など)がないことを注意深く調べ、溶血(赤血球の破壊)が起こっていることを確認します。

医療面接・身体診察

医療面接では、貧血にともなう症状(息切れ、動悸、疲れやすい、だるい、頭痛など)や、その他の症状について確認します。また、身体診察で、貧血による顔色不良や心臓の音の異常、溶血にともなう症状(黄疸など)などがみられるかどうかを調べます。

2. 自己免疫性溶血性貧血(autoimmune hemolytic anemia:AIHA)の確認

溶血(赤血球の破壊)が確認された場合は、溶血が免疫系の異常によるものであるかどうかを確認します。

直接クームス試験(血液検査)

採血した血液の赤血球に試薬を加えて、自己の赤血球を攻撃してしまう免疫成分(自己抗体や補体)がくっついているかどうかを確認します。

3. 寒冷凝集素の確認

自己の赤血球を攻撃してしまう免疫成分があることが確認された場合は、それが寒冷凝集素であるかどうか、寒冷凝集素ならばどのくらいの量があるのかを調べます。

寒冷凝集素価測定(血液検査)

採血した血液から分離した血清に、体温(37℃)より低い温度で赤血球を凝集させる成分があるかどうか、その成分の量がどのくらいなのかについて確認します。

4. ほかの疾患の除外、原因疾患の探索

患者さんによっては、ほかの似ている疾患を見分けたり、免疫系が異常を起こした原因を調べるため、骨髄検査や、内視鏡検査などを行うことがあります。

骨髄検査

骨髄検査では、専用の針を用いて、骨髄液または骨髄組織を採取します。

骨髄の細胞に「がん」などの異常があるかどうか、どのような異常があるのかを調べます。

内視鏡検査

口または鼻、あるいは肛門から内視鏡を挿入して、消化管に外からは見えない「がん」などがないかどうかを調べます。

定期検診・定期受診について

症状がなくても定期検診が必要?

寒冷凝集素症は慢性疾患であるため、長期的な治療が必要です。また、ゆっくり経過する貧血は、からだが徐々に順応し、短期間に生じる貧血に比べて症状が強くない傾向があります。さらに、寒冷凝集素症のリスクの1つである血栓塞栓症は、発症するまで自覚症状が乏しいことも多いです。そのため、症状の有無や季節にかかわらず、定期的に診察や検査を受けることが大切です。

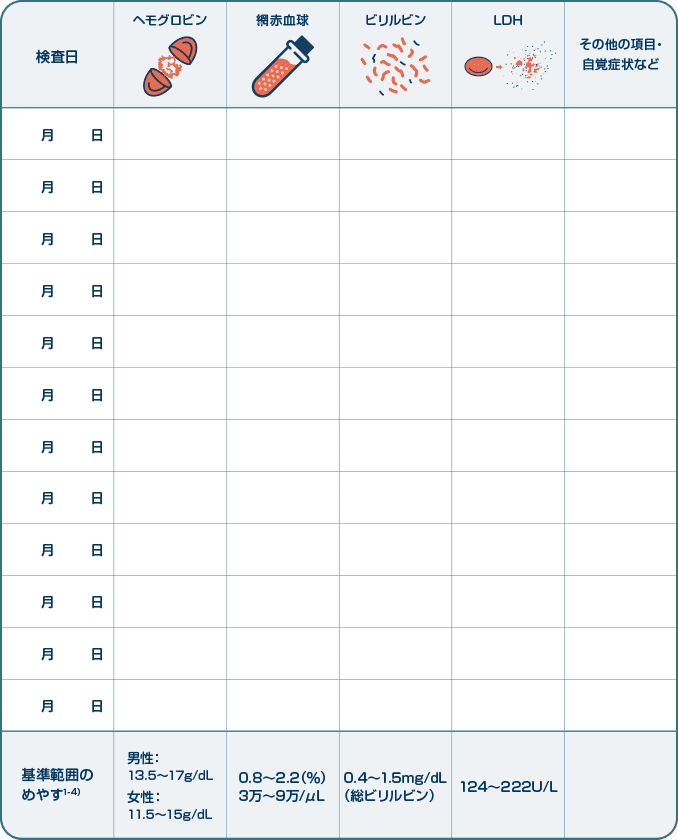

定期検診(血液検査)での主な検査項目は?

寒冷凝集素症の血液検査では、一般内科や健診でも検査する項目(ヘモグロビンなど)に加え、寒冷凝集素症で異常を示すことが多いいくつかの項目が測定されます。網赤血球(網状赤血球)、ビリルビン、乳酸脱水素酵素(LDH)が測定されることが多く、そのほか、病態によってはDダイマーや補体が測定されることもあります。

寒冷凝集素症でよく測定される血液検査の項目1,2)

ヘモグロビン

ヘモグロビン(赤色素)とは、赤血球に含まれるたんぱく質のことです。血液中のヘモグロビンは肺で酸素と結びつき、からだ全体に酸素を運び、体内の組織にたまった二酸化炭素を回収して再び肺まで運ぶはたらきをしています。

末梢血中のヘモグロビン濃度が基準値よりも低下した病態を、貧血といいます。寒冷凝集素症ではしばしばヘモグロビンが少なくなり、貧血による症状がみられます。

網赤血球(網状赤血球)

網赤血球は成熟赤血球になる一段階前の幼若な赤血球です。網赤血球数は骨髄で赤血球が作られている状態を推定するために測定されます。

溶血性貧血では、網赤血球数(%)が6~7%と著しく増加することがあります。網赤血球の増加は、骨髄で赤血球がさかんに作られていることを示しています。

ビリルビン

ビリルビンは、古くなった赤血球が破壊されるときに生成される黄色い色素です。

寒冷凝集素症では、赤血球が破壊されること(溶血)で血液中のビリルビン濃度が上昇します。血液中のビリルビンが多すぎると、白目が黄色くなるなどの黄疸がしばしばみられます。

乳酸脱水素酵素(LDH)

乳酸脱水素酵素(LDH)は体内のすべての細胞に存在します。LDHの高値は、どこかの組織が損傷されてLDHが血中に出てきていることを意味しています。

溶血性貧血では、赤血球が破壊されることにより、LDHがしばしば上昇します。

監修:姫路赤十字病院 副院長 兼

血液・腫瘍内科 部長

平松 靖史 先生

定期検診の結果・自覚症状の記録

定期検診の結果や自覚症状を記録しておきましょう。検査結果や日々の症状を記録しておくことで、からだの中でどのような変化が起きているのか、いつ、どのような症状が出たのかなどを整理し、これからの治療や体調管理に役立てることができます。

病態や症状などによって検査項目は異なり、また、検査機関によってそれぞれの基準値は若干異なります。

検査項目や治療の内容については、医師に相談してください。

監修:姫路赤十字病院 副院長 兼

血液・腫瘍内科 部長

平松 靖史 先生

1)医療情報科学研究所 編. 病気がみえる vol.5 血液 第3版. メディックメディア. 2023.

2)大久保昭行, 井上智子 編. 検査値とケアのポイント 第2版. 医学書院. 2016.

3)日本検査血液学会 編. スタンダード検査血液学 第3版. 医歯薬出版. 2014.

4)日本臨床検査医学会, ガイドライン作成委員会 編. 臨床検査のガイドライン JSLM2021. 宇宙堂八木書店. 2021.

MAT-JP-2405394-1.0-08/2024

最終更新日:2024年8月26日